製品の耐久性やコスト、使い勝手を考えると、素材選びはとても重要です。「ポリ塩化ビニル(PVC)」という名前が候補に挙がっても、メリットをあまり知らない方が多いのではないでしょうか?

この記事では、PVCの特徴や種類、さらには他の材質との違いを分かりやすくご紹介します。ぜひ最後まで読んで、部品開発に最適な素材かどうか見極めてみてください。

Taigaに登録してみる目次

PVCとは

ポリ塩化ビニルは、私たちの生活で広く使われているプラスチック素材の一種です。「塩ビ」とも呼ばれ、軽くて丈夫、そしてコストパフォーマンスが高い点が特徴です。英語では「polyvinyl chloride」と書き、「PVC」と略して表記されることもあります。

では、PVCの素材や種類、そして用途について見ていきましょう。

PVCの素材

PVC(ポリ塩化ビニル)の原料は「石油」と「塩」です。

製造過程を簡単に説明すると、まずは石油から得られるエチレンと塩素で「塩化ビニルモノマー」を作ります。この塩化ビニルモノマーを高温・高圧で重合させて、ポリ塩化ビニル(PVC)が完成します。

他のプラスチックが主に石油由来であるのに対し、PVCは原料の約40%が石油、残りの約60%が塩で構成されているのが特徴です。

石油の消費量を抑えられるため、環境への負荷を減らせる素材としても注目されています。「環境に配慮しつつ、コストも抑えたい」という場合は、PVCが有力な選択肢になるでしょう。

PVCの種類

PVC(ポリ塩化ビニル)は配合により柔らかさを自由に調整でき、大きく「硬質PVC」と「軟質PVC」の2種類に分けられます。

軟質PVCは、手で曲げられるほどのしなやかさを持つ素材です。

「ソフトビニール(Soft Vinyl)」や「ソフビ」とも呼ばれ、おもちゃやフィギュアなどに使用されます。怪獣や恐竜の人形と言えば、分かりやすいでしょうか。

一方、硬質PVCは、軟質PVCに比べて密度や強度が高い素材です。

引張強さ(材料が破断するまでに耐えられる最大応力)を例に挙げると、軟質PVCは6.9〜25MPaであるのに対し、硬質PVCは34〜62MPaと、優れた強度を誇ります。この特性から、パイプや窓枠・外装材など、高い耐久性が求められる製品に使用されています。

PVCの主な用途

PVC(ポリ塩化ビニル)は柔軟性を調整できる特性から、さまざまな分野で活用されています。

軟質PVCは、柔らかさと軽さを活かした製品に使われています。たとえば以下のような製品があります。

- 衣類(レインコートなど)

- バッグ

- おもちゃ、フィギュア

- ビニールシートや防水シート

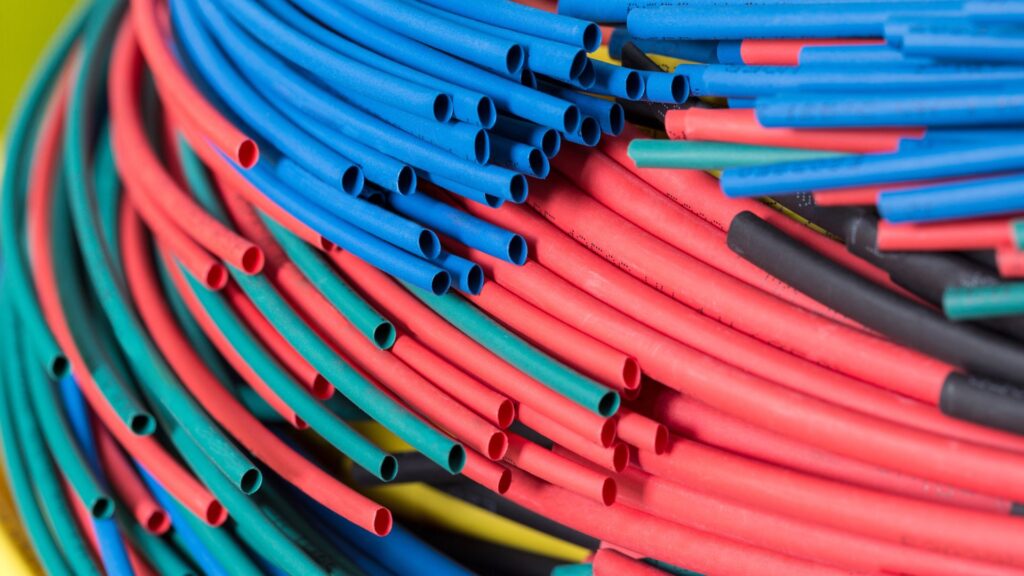

- ケーブルの被膜

- ホースやチューブ

硬質PVCは、硬さや耐久性、そして結露やカビ・腐食に強い特性を活かし、主に屋外や高負荷のかかる環境で使用されます。具体的な例は以下の通りです。

- パイプ(給水管や排水管など)

- 窓枠(サッシ)

- デッキ

- ドア

- 外壁材

- 屋外の看板やディスプレー

PVCと他の材質との違い

PVC(ポリ塩化ビニル)は便利な素材ですが、他のプラスチックや類似した名前の素材と混同されがちです。ここではPVCと比較されやすい素材を取り上げ、その違いを分かりやすく解説します。

PVCとプラスチックの違い

「プラスチック」は合成樹脂全般を指し、PVCはその中の一種類です。プラスチックにはさまざまな種類がありますが、代表的なものをまとめました。

- ポリエチレン(PE):軽量で強度が高く、食品包装やポリ袋に使われる

- ポリプロピレン(PP):加工・成形しやすく、自動車部品や医療器具などに使用

- ポリスチレン(PS):透明性が高く、軽量で、食品トレイやカップに使われる

- ABS樹脂:衝撃に強く、玩具や家電製品に利用される

- ポリエチレンテレフタレート(PET):リサイクルしやすく、飲料ボトルや衣類の素材として使用

一言でプラスチックと言ってもそれぞれ特性が異なり、PVCは耐久性や加工性を重視する場面で選ばれることが多いです。

PVCと塩化ビニルの違い

「塩化ビニル」は「塩化ビニルモノマー」とも呼ばれる単体の化合物です。この塩化ビニルを化学的に重合(繰り返し結合)させたものが、ポリ塩化ビニル(PVC)です。

ちなみに、ポリ塩化ビニル(PVC)の「ポリ」は、ギリシャ語で「たくさん」を意味しています。

PVCとCPVCの違い

CPVC(塩素化ポリ塩化ビニル)は、PVC(ポリ塩化ビニル)にさらに塩素(Cl)を付加して作られた素材です。 具体的には、一般的なPVCは塩素量が約57%であるのに対し、CPVCは約60〜70%です。

この加工によって、CPVCはPVCよりも耐熱性や難燃性、耐薬品性、絶縁性などが上回ります。主に、熱水や薬品の輸送用パイプ、化学工場で使われるタンクの製造など、特殊な条件下で活躍しています。

PVCとPETの違い

よく見かけるペットボトル(PET bottle)は、PET(ポリエチレンテレフタレート)という名前のプラスチックから作られています。

PETは透明度が高く、曲げ加工を行っても白化しにくく、飲料ボトルや食品容器によく採用されています。ただし、PETは擦り傷がつきやすいというデメリットがあります。

一方、PVC(ポリ塩化ビニル)は透明な製品を作ることもできますが、透明度ではPETに劣ります。しかし、錆や腐食に強く、擦り傷がつきにくいことが大きな特徴です。

そのため、耐候性や耐久性を重視する場合には、PETよりもPVCのほうが適していると言えるでしょう。

PVCの特徴

ここからは、PVC(ポリ塩化ビニル)がなぜ多くの製品に採用されているのか、強みを一つひとつ紹介します。自社の開発に最適かどうか判断するために、参考にしてください。

柔らかさを調整できる

PVCの「柔らかさを自由に調整できる」点は、他のプラスチックにはない大きなメリットです。

PVCは本来、分子同士が強く引き合っているため非常に硬い素材です。しかし、可塑剤を加えて加熱すると分子同士の距離が広がり、冷却後も柔らかい状態を保つことが可能になります(可塑化)。

可塑剤の量を調整することで柔らかいPVCを作れるため、用途に応じたカスタマイズがしやすいのです。

紫外線や水に強い

一般的なプラスチックは紫外線を浴び続けると劣化しやすく、ひび割れや色褪せが発生しがちです。しかしPVCは紫外線や水の影響を受けにくく、屋外環境での使用にも適しています。

例えば、屋外で使用されるパイプや窓枠、看板やテント、さらにはビニールハウスなど、多くの製品にPVCが採用されています。直射日光や雨風といった過酷な条件にさらされても経年劣化が少ないため、メンテナンスの手間やコストを削減できます。

燃えにくい

PVCの引火温度は391℃、着火温度は455℃と非常に高く、簡単には火がつきません。さらに、一度火がついたとしても、火元を取り除けば自然に炎が消える自己消火性を持っています。

火災リスクを抑えられるため、PVCは住宅建材や建設設備にも多く使用されているのです。

電気を通しにくい

PVCは電気絶縁性が高く、耐電圧性や耐候性も兼ね備えているため、安全性が求められる場面で広く活用されています。特に軟質PVCは、電線やケーブルの被覆材としてよく使用されています。

傷がつきにくい

PVCは他のプラスチック素材に比べて擦れに強く、傷がつきにくいという特徴を持っています。

例えば床材や壁材として使えば、日常的な摩擦や衝撃にも耐え、長期間にわたって美しい状態を保つことができます。また、農業用のビニールハウスやゴルフ用のキャディバッグなど、耐久性が求められる製品にも多く活用されています。

さらに、PVCは酸やアルカリ、薬品に対する耐性も高く、化学工場の部品や医療用製品など過酷な環境での使用にも適しています。ただし、有機溶剤や次亜塩素酸などの塩素系化合物には弱く、短期間で強度が落ちる可能性があるため注意が必要です。

加工しやすい

PVCは非常に加工しやすい素材で、さまざまな形状やデザインに対応できます。以下に、主な成形・加工方法をまとめました。

- 射出成形

- 押し出し成型

- カレンダー成形

- 真空成形

- ブロー成形

- 熱成形

- ディッピング加工

- コーティング加工

また、PVCは着色や柄のプリントも容易です。例えば、建築部材に木目模様を施したり、航空機や新幹線の車体に使用するステッカーとしても活用されています。

PVCは実用性だけでなく、美観やデザイン性を求められる場面でも幅広く応用できる素材なのです。

安価に製造できる

製品を製造するには、原材料の仕入れや保管、製品の運搬など、さまざまな工程でコストが発生します。さらに、販売や事業運営にかかる費用も考慮すると、製造コストを抑えることは企業にとって重要な課題です。

PVCは、他の素材と比べて非常に安価に製造できる点が大きな魅力です。

原料となる石油や食塩が安価で入手しやすく、エチレンの精製や塩素の生成といった工程も比較的簡易です。さらに、PVCは軽量なため、製造後の運送費や管理コストも抑えられます。

大量生産が求められる製品やコスト削減を重視するプロジェクトには、PVCを選択肢に入れてみてはいかがでしょうか。

まとめ

今回はポリ塩化ビニル(PVC)の特徴や種類、さらに他の材質との違いについてご紹介しました。

PVCは丈夫で安価な上に、硬さを自由に調整できるため、幅広い分野で活用されています。PVCを採用すれば、製品の性能を向上しつつコストダウンにもつながるかもしれません。

ただし、あまり検討せずに材料を決めると、思わぬ課題に直面することもあります。ぜひ早い段階で、PVCが製品に最適なのか、どの加工方法が適しているのか、専門家の助言を受けてください。

Taiga(タイガ)では、豊富な経験を持つエンジニアや技術者が、最適な設計と製造方法をご提案いたします。利用料金は無料ですので、ぜひアカウントを作成して、お気軽にご相談ください。

Taigaに登録してみる

0120-987-742

0120-987-742