近年では、複雑な形状も高精度で成形できる3Dプリントが注目されています。

3Dプリントに対応している代表的な材料は樹脂ですが、実はステンレスをはじめとした金属も3Dプリントが可能です。

一方で「3Dプリントできる金属には何がある?」「ステンレスなどの3Dプリントには注意点はある?」といった疑問を持つ方もいるかもしれません。

今回の記事では、3Dプリントで使用されるステンレスの種類やメリット、通常のステンレスとの違いとともに、3Dプリントでステンレス加工を行うメリットを解説します。

Taigaの詳細はこちら目次

3Dプリントで使用するステンレスは「SUS316L」

金属3Dプリントで使用されるステンレスは主に「SUS316L」です。

SUS316Lは、表面にクロムのごく薄い酸化皮膜を形成することで、錆の発生や内部への新色を防ぐ、高耐食性ステンレス鋼です。

まずは、SUS316Lの持つ特徴を踏まえて、メリットとデメリットを解説します。

SUS316Lのメリット

SUS316Lのメリットは、以下の通りです。

- 低酸素の特性から耐熱性や耐食性にすぐれている

- 高温環境での安定性がある

- 耐クラック性にすぐれる

SUS316Lは海洋や化学工業の製造所といった、高温や耐食などの厳しい環境下で使用されることが多い素材です。

溶接時の耐クラック性にすぐれていることから、加工によって複雑な形状も実現できます。

SUS316Lのデメリット

SUS316Lのデメリットは硬度が低いことです。

特に同じステンレスであるSUS316と比較すると、機械的な強度は劣ります。

SUS316Lと通常のステンレスの違い

SUS316Lと、一般的なステンレス鋼であるSUS316との比較を以下の一覧にまとめました。

| 種類 | 耐食性 | 溶接性 | 磁性 | 入手性 |

| SUS316L | 塩分や酸化剤のある環境でも高い | 高い(ただし使用目的によってはSUS316の方が適していることがある) | 微弱な磁性がある | やや入手しにくい |

| SUS316 | 高いが塩分や酸化剤のある環境では落ちる | 高い | 非磁性 | 入手しやすい |

SUS316Lの主な用途や製品例

SUS316Lは厳しい環境化でもすぐれた耐食性を活かして、以下のような用途や製品に活用されています。

- 腕時計や宝飾品

- 自動車産業機器

- 食品・化学プラント

- 航空・宇宙産業領域での造形

- 調理鍋

3Dプリントでステンレスを加工するメリット

SUS316Lを金属3Dプリンターで加工することで得られるメリットを解説します。

複雑な形状の製品を造形できる

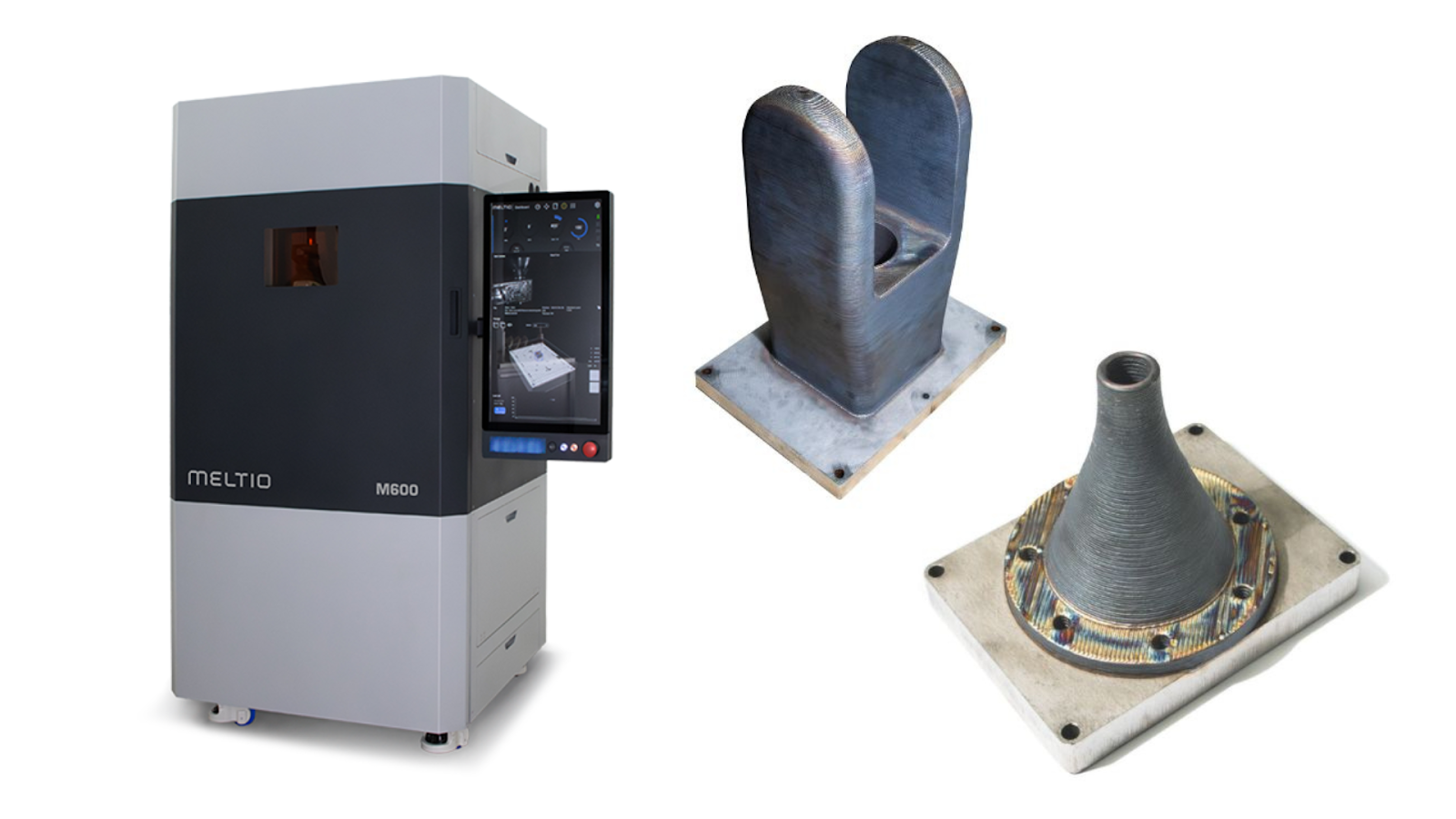

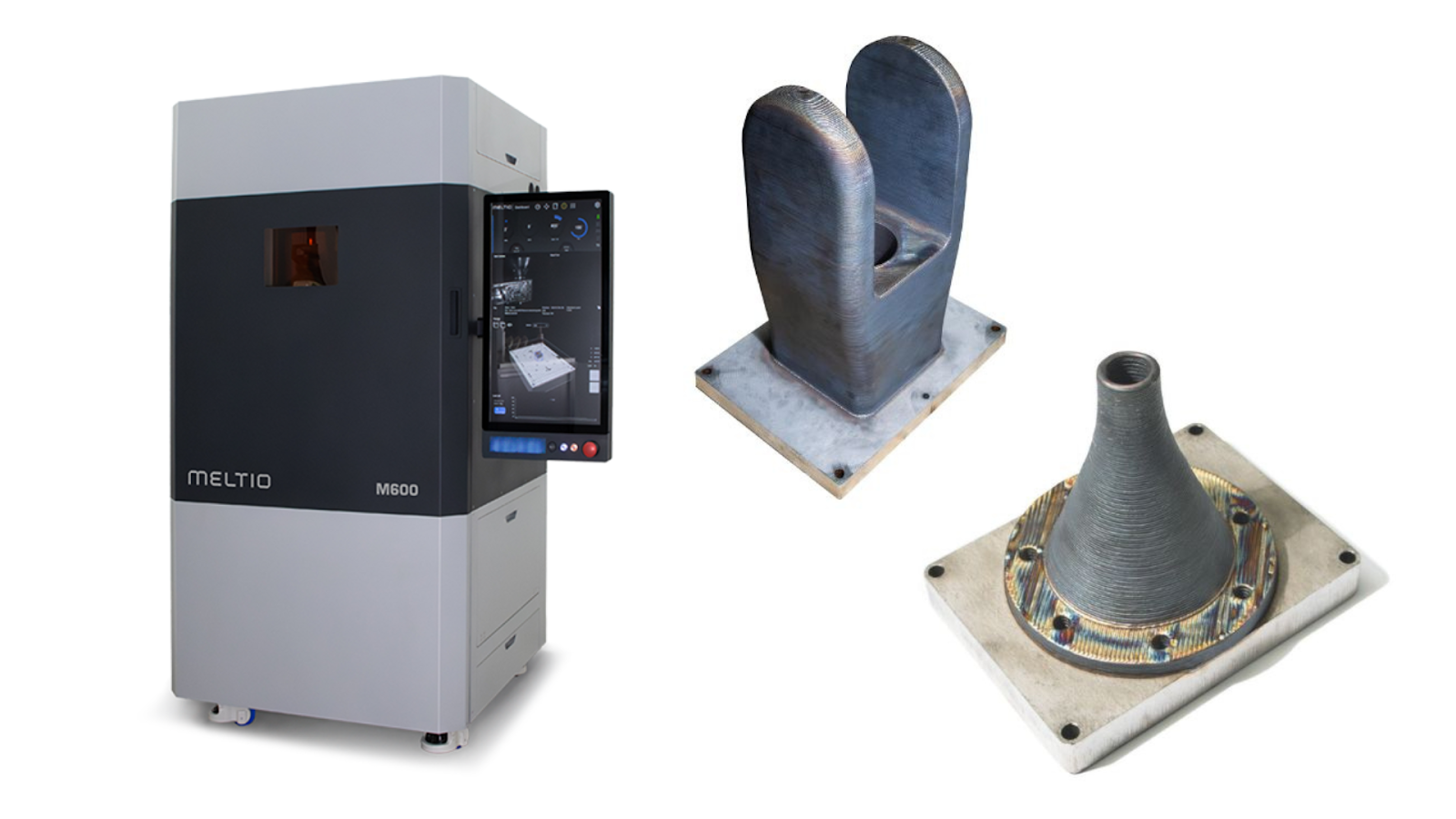

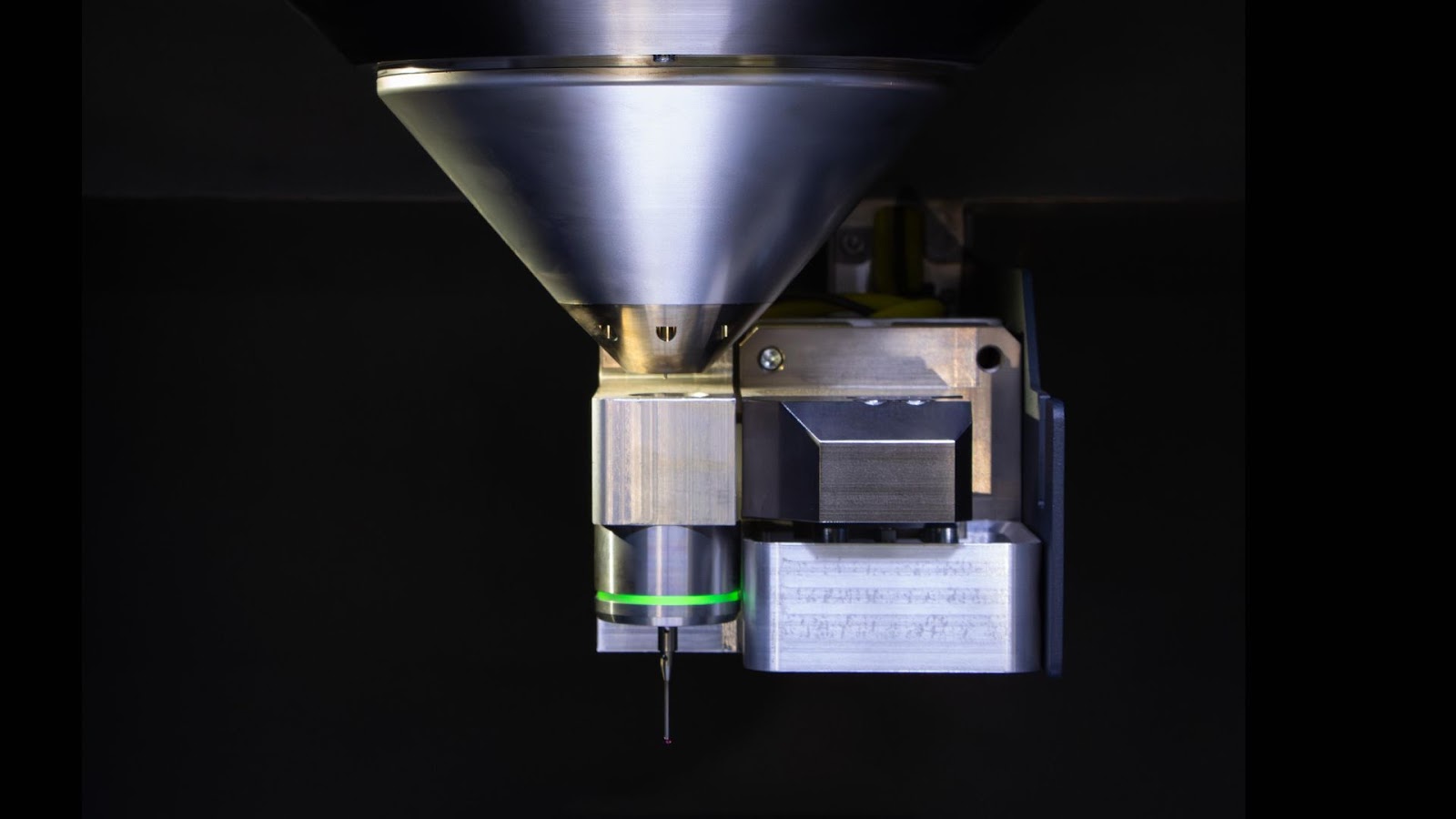

例えばワイヤーDED方式の金属3Dプリンターの場合、材料を積み重ねて層を作って造形を進めていきます。

そのため、金属の一般的な加工方法である鋳造や切削ではできない、複雑な形状の製品も造形可能です。

工業用・海洋向けの機器や部品のためにステンレスを造形したいときにも、3Dプリントなら用途に応じた形状が実現できます。

部品の数を削減できる

3Dプリントは、製品製作で使用する材料のみを消費します。

切削加工のように再利用できない切粉や切りくずは発生しません。

材料のロスを少なくできるため、コストを削減しながら造形をしたいときに向いています。

一般的なステンレスよりも入手しづらいSUS316Lを、ロスなく使用できるのは大きなメリットといえるでしょう。

短期での納品が可能

樹脂を使用した3Dプリントは試作品の造形に使われることが多い一方、金属の3Dプリントは最終製品の造形も可能です。

また、金型の製作が不要のため、金型製作で発生する期間を短縮し、短期での造形が実現できます。

小ロットや試作品の造形もできる

金属3Dプリンターは材料とデータがあれば、すぐに製品の造形が可能です。

金型を使用する加工方法の場合、仕様を変更するときは金型そのものを作り直さなければいけないため、小ロットや試作品の製作に多くの期間やコストが発生します。

その点、3Dプリンターなら小ロットや試作品も気兼ねなく造形できるため、SUS316Lの製品製造のさまざまな開発段階で活用できるでしょう。

3Dプリントでステンレスを加工するデメリット

金属3Dプリントは多くのメリットがある一方で、以下のように注意すべきデメリットもあります。

3Dプリントに関するノウハウが必要

金属3Dプリントによる造形は、造形データを作るためのCADソフトの知識、3Dスキャナーから取得したデータの編集スキルといった専門的なノウハウが必要です。

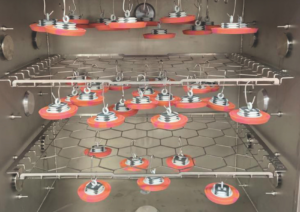

さらに、造形中は熱による影響を受けるため、素材に応じて適切な位置に配置する技術も求められます。

高精度な寸法や面粗度が求められる場合は二次加工が必要

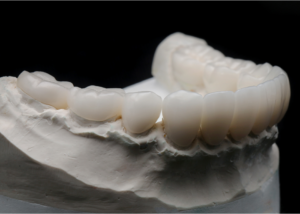

造形に高レベルの寸法精度や面粗度が求められる場合は、二次加工が必要です。

たとえば、SUS316Lで造形した部品の表面を鏡面加工にしたいときには、3Dプリンターで造形後に、二次加工で鏡面加工を施さなければいけません。

大量生産に向かないケースがある

3Dプリンターは、プリンター内にあるテーブルの範囲を出てしまう大きさのものは造形できません。

造形するもののサイズによっては、大量生産に向かないことを覚えておきましょう。

ステンレスの3Dプリントを依頼する業者の選び方

SUS316Lの3Dプリントを業者へ依頼する場合、踏まえておくべきポイントが多くあります。

ステンレスの3Dプリントを成功させるために覚えておきたい、業者の選び方を解説します。

ステンレスの3Dプリント実績が豊富かどうか

3Dプリント業者の中には、樹脂のみに対応しており金属に対応していない業者も存在します。

必ずステンレスの3Dプリントの実績を持っている業者に依頼するようにしましょう。

実績が豊富な業者なら、金属3Dプリントに関する専門的な技術やノウハウを持っているはずです。

ステンレスの種類や造形物に応じた適切な配置・設計などが望めるでしょう。

そのほかの金属素材にも対応しているか

製作する部材や部品によっては、SUS316L以外のステンレスの方が適切である場合もあります。

そのほかの金属素材の3Dプリントにも対応している業者なら、選択できる金属の幅が広がるだけでなく、柔軟な対応にも期待できるでしょう。

特に、造形を検討している部材に適した金属がわからないときには、幅広い金属素材の3Dプリントに対応している業者を選ぶと安心です。

納期はどれくらいか

業者によって、依頼から納品までの納期が異なります。

できるだけ早く納品してほしいときには、短納期にも対応している業者へ依頼するようにしましょう。

急ぎでなくても目安の納期を確認しておけば、納期遅れなどのトラブル防止にもつながります。

試作品の仕上がりはどうか

試作品の仕上がりを公式サイトなどで公開している業者なら、依頼前に具体的な仕上がりをイメージしやすいでしょう。

試作品の寸法などのデータも公開していれば、業者の技術力もわかります。

試作品の仕上がりを確認することで、完成品と依頼前とのミスマッチを防ぐことにもつながるでしょう。

二次加工に対応しているか

SUS316Lをはじめとしたステンレスの造形は、場合によっては二次加工が必要なことがあります。

二次加工に対応している業者なら、3Dプリントと二次加工を一度に依頼でき、手間や負担が省けます。

まとめ

金属3Dプリントに使われるステンレスSUS316Lの特徴やメリット・デメリット、3Dプリントで用いる際の注意点について解説しました。

SUS316Lは耐食性にすぐれていることに加えて、3Dプリントも可能なステンレスです。

一方で、一般的な素材ではないため、材料の調達やコストを考えたうえで、造形を進める必要があります。

3Dプリントやステンレスの知識や、実績が豊富な業者を選び、SUS316Lの造形を成功させましょう。

ステンレスでの3Dプリントを活用した部品製造を検討している方は、ぜひ「Taiga(タイガ)」をご活用ください。

Taigaは、無料で経験豊富な業者に相談できるサービスです。

難易度の高い部品や新規部品の開発、少量生産、試作から量産まで、コストを抑えつつ効率的に進めることが可能です。

Taigaの詳細はこちら

0120-987-742

0120-987-742